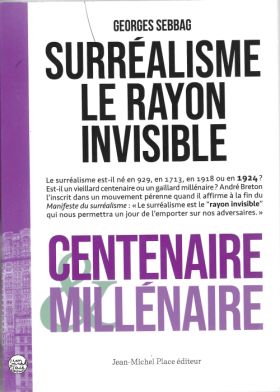

Surréalisme / Le rayon invisible, de Georges Sebbag par Christophe Stolowicki

- Partager sur :

- Partager sur Facebook

- Épingler sur Pinterest

Plus d’un demi-siècle après l’extinction des feux, à présent que parmi les lettrés tout un chacun ou presque est surréaliste, que cela ne mange plus de pain ni de brioche ; quand « les individus du grand nombre se distribuent par listes, se répartissent par paquets […] s’agglutinent plus dans des grappes qu’ils ne s’intègrent dans des groupes » ; que « La société de consommation et la démocratie du grand nombre » ont eu raison du surréalisme, dévoyé de « l’événement pur » à « l’événementiel à la commande » ; un bon siècle après sa naissance commémorant notre dernier grand mouvement littéraire qui distribuait déjà dans les années trente en surréalistes « in », « out », « off » ceux qu’il avait effleurés de son aile et dont les meilleurs échappaient à l’obédience d’André Breton ; écrit avec une passion aussi cultivée qu’érudite qui le rend aussi exceptionnel qu’instructif – un long hommage abondamment illustré qui ne relâche qu’aux dernières pages consacrées au philosophe Foucault et au conceptuel Deleuze, celui qu’on lit un peu comme sa queue de rat.

Gêne parfois cette orthodoxie, comme de principe, et le titre, une image de Breton, n’apporte pas grand éclairage.

Mais quelle immersion dans un mouvement de peintres et de poètes « happés par la modernité et trempés dans le primitivisme » et dans la vie et l’œuvre de son dominant. Impasses du rêve dénouées en chicanes ; coïncidences forcées, à l’écoute d’une voyante, en hasard objectif ; « ce [que Breton] nomme le souvenir du futur afin de souligner la porosité entre la mémoire et l’imagination » ; ce qui court chez lui de magistral qui jamais ne sent son magister – il est impossible de rendre compte en quelques jets de phrases de toute l’étendue de découvertes qui assaillent de tous côtés et mettent à l’épreuve un lecteur du surréalisme historique qu’André Breton a pu initier à la vie par celle de l’écriture en dépit des rebuffades qu’a amassées le temps ; je me bornerai à quelques incursions – à l’encontre de l’esprit du groupe adopté et rapporté par Sebbag (« au surnaturalisme sublime et convulsif d’André Breton répond l’expérience extatique et cosmique d’André Masson ») parfois un peu porté au superlatif.

Gifle du temps, balayé dans le caniveau : tout le magnétisme des rencontres des promeneurs de Paris que sont les jeunes surréalistes Breton, Aragon, Desnos, Max Ernst, ressuscités dans nos années soixante-dix et désormais stigmatisés comme harceleurs de rue ; sur les brisées d’une baudelairienne Passante (d’une main fastueuse soulevant, balançant le feston et l’ourlet […] Ô toi que j’eusse aimé, ô toi qui le savais), Nadja Delcourt, une que quelques décennies plus tard Breton eût pu incorporer parmi eux plutôt que, l'ayant rejetée après l’avoir fait éclore de sa détresse, de la laisser sombrer en asile psychiatrique.

(Nadja – impossible de continuer sans relire Nadja. À la lumière qui s’épand d’un Clair de terre, le livre culmine à plusieurs acmés, jusqu’au cœur d’une phrase qui réinvente le tiret après Rimbaud et Nietzsche – ici comme ponctuation de l’analogie. Mais Nadja Delcourt, malgré ses dessins énigmatiques d’un surréalisme premier, sa fragilité fascinante et la place centrale en creux qu’elle occupe dans une œuvre intense, n’est pas, de loin, l’un des grands amours de Breton. Malgré « Qui étions-nous devant la réalité, cette réalité que je sais maintenant couchée aux pieds de Nadja comme un chien fourbe ? », malgré « “Qui vive ?” Qui vive ? Est-ce vous, Nadja ? Est-il vrai que l’au-delà, tout l’au-delà soit dans cette vie ? Je ne vous entends pas. Qui vive ? Est-ce moi seul ? Est-ce moi-même ? », malgré la critique de la psychanalyse ne sachant qu’ « expulser l’homme de lui-même » et la phrase de conclusion « La beauté sera convulsive ou ne sera pas » – l’internement de celle qui lui a donné des dessins prodigieux et écrit “Avec la fin de mon souffle est le commencement du vôtre” fait l’objet de l’odieux commentaire « L’essentiel est que je ne pense pas qu’il puisse y avoir une extrême différence entre l’intérieur d’un asile et l’extérieur », aussitôt démenti par une charge d’un humour fou non dément contre la psychiatrie, l’ouvrage s’achevant sur l’hommage à une autre.)

Breton grand exploiteur malgré son génie, tant de Nadja Delcourt que de Guillaume Apollinaire qui a inventé le mot surréalisme, que de Tristan Tzara l’antiphilosophe qui a donné toute son impulsion au mouvement. Breton l’hegelien dont Sebbag, dans sa vaste culture tout imprégnée de peintres surréalistes (« La lumière émane des galaxies de plusieurs univers […] Avec Matta, l’architecture de verre remplace la pierre ou le béton » pour qui veut vivre dans une maison de verre en grand transparent), suit davantage la démarche intellectuelle de l’auteur de trois Manifestes et d’une Introduction au discours sur le peu de réalité qu’il ne pénètre les arcanes de son écriture ; mais développe tout ce qui, entre Diderot et d’Alembert, Hugo et Bergson, celui surtout de Matière et Mémoire, son premier livre, est l’arrière-plan méconnu du surréalisme.

Un survenant un revenant, fantôme de l’éternel retour.

Pour le poète (“ C’est aussi l’énigme que pose le début de confession [de Nadja] que, sans m’en demander davantage, avec une confiance qui pourrait (ou qui ne pourrait) être mal placée”) – les contraires sont des nuances, comme pour Nietzsche.

Pas plus que Sartre la nature, André Breton n’aime la musique, jugée confusionnelle. Atrophie d’un sens, au plus grand profit de la peinture surréaliste en qui tout le sensible se concentre, et d’un plain-pied du rêve et du réel dont il est le grand maître d’œuvre. Contrairement au romantisme, il n’y a pas de musique surréaliste – sinon le jazz, incroyablement contemporain sans origine commune sinon le même rapport à un art premier. Et un délitement analogue, l’un en rock, celui-là sous la touche journalistique désignant comme rat crevé le moindre événement insolite.

Quand Breton saluait “la fin de l’ère chrétienne”, il n’imaginait pas la barbarie qui succéderait.

Plutôt que les peintres des débuts de l’ère surréaliste (Max Ernst, Chirico) ou ceux de son plein essor (Dali, Miro), ce sont les compagnons de sa décadence, amorcée de loin, que Sebbag met à l’honneur. S’il faut ne retenir qu’une toile, ce sera Innervision (1956), de Brauner et Matta, rendant compte dans un « langage polyphonique », dans « une polyvision », des « effets du cinéma et de la télévision » dans un espace-temps semé de plans et d’yeux.

Selon « la facture du rêve où les paroles sont à la remorque de la dramaturgie des images, […] André Breton, trois semaines avant sa mort réalisera […] une série de dessins animés ou automatiques » sur le modèle de ce que le dessinateur Grandville (1803 – 1847), ouvrant « la perspective du montage cinématographique où la vue a souvent une longueur d’avance sur l’ouïe », avait réussi dans deux dessins qu’Hervey de Saint-Denis décrit en 1867, suivant les “mutations capricieuses” des songes, comme “une série graduée de silhouettes commençant par celle d’une danseuse et finissant par celle d’une bobine aux mouvements furieux”. Dans l’art de la description du rêve comme dans le rêve, l’image a sur le texte une avance séculaire comme de micro-secondes.