Philippe Lapierre Raymond Roussel – Marcel Duchamp par Jacques Barbaut

- Partager sur :

- Partager sur Facebook

- Épingler sur Pinterest

L’impulsion — « l’étincelle », écrit Lapierre — eut lieu en mai ou juin 1912, lorsque Guillaume Apollinaire, à l’origine de la sortie, Francis Picabia, sa femme Gabrielle Buffet-Picabia et Marcel Duchamp assistent ensemble à l’une des représentations des Impressions d’Afrique au théâtre Antoine à Paris. La pièce est gravement chahutée : Roussel, qui connaît l’insuccès avec ses livres en vers et en prose, fait le pari du théâtre, y engloutit des sommes colossales mais ne rencontre à nouveau que moqueries et dédain.

Représentation séminale à bien des égards — « c’était absolument la folie de l’insolite » —, l’événement semble avoir provoqué une secousse telle que « le Marchand du sel » y est revenu à de nombreuses reprises et de multiples façons : « C’est Roussel qui, fondamentalement, fut le responsable de mon Verre, La Mariée mise à nu par ses célibataires, même. Ce furent ses Impressions d’Afrique qui m’indiquèrent dans ses grandes lignes la démarche à adopter. […] Je vis immédiatement que je pouvais subir l’influence de Roussel. Je pensais qu’en tant que peintre il valait mieux que je sois influencé par un écrivain, plutôt que par un autre peintre. Et Roussel me montra le chemin » (« Propos », in Duchamp du signe), affirmation répétée lors d’échanges, d’entretiens avec Jean Schuster, Richard Hamilton, et avec Pierre Cabannes, en 1966, deux ans avant sa mort.

« Les attaques unanimement assassines de la critique encouragent d’autant Duchamp à s’avancer sur la voie du scandale […] Ce qu’a découvert Duchamp lors de la représentation d’Impressions d’Afrique en 1912, c’est une explosion sémantique où les mots et les images se dédoublent. Cette polysémie apparemment absurde est en réalité fondée sur les pièges posés par un texte à double fond, où le sens est fragmenté en acceptions multiples à partir d’un même son. » (p. 286-287)

Partant de cet épisode constitutif, Lapierre, qui affirme dans l’avant-propos s’être pris d’« une passion ravageuse » pour les labyrinthes rousselliens, monomanie qui fut initiée par l’ouvrage d’Annie Le Brun, Vingt mille lieues sous mes mots (J.-J. Pauvert, 1994), s’adonne aux jeux des parallélismes (lesquelles lignes, on le sait, ne se rejoignent jamais, sauf peut-être à Buenos Aires, chez Cortazar, dans son Tour du jour en quatre-vingt mondes). Lapierre se lance dans une composition bifide alternée : Roussel, en illusionniste, en oculiste, en pornographe, en stratège, en explorateur, en notaire, en héros..., puis Duchamp épousant ces mêmes personnalités, endossant ces mêmes costumes ; il établit les similarités, les coïncidences, les jeux de miroirs existant entre ces deux « ornithorynques intellectuels », une espèce résistant à toute taxinomie zoologique académique.

Traçant une ligne imaginaire — un rayon — qui partirait de « l’étoile au front » de Roussel pour venir percer le crâne de Duchamp (celui-ci de dix ans le cadet de celui-là), jusqu’à lui imprimer à l’arrière une tonsure capillaire en forme étoilée à cinq branches — « exemple précoce de body art » (168), immortalisé par une photo de Man Ray, phénomène qu’illustre spectaculairement un dessin apposé en page 169 —, soit l’évocation d’une pensée perforante, un éblouissement, une illumination, passant d’un cerveau l’autre.

« J’avais beau prendre des précautions, des rais de lumière s'échappaient de moi et traversaient les murs, je portais le soleil en moi et je ne pouvais empêcher cette formidable fulguration de moi-même. » (Pierre Janet, De l’angoisse à l’extase)

L’un comme l’autre furent de brillants joueurs d’échecs, les deux se retrouvant une fois côte à côte au Café de la Régence pour un tournoi — « je crois que j’ai omis de me présenter », précise lapidairement Duchamp ; l’un et l’autre nous ont légué leur recette de chocolat au lait (50) ; l’un comme l’autre ont prouvé leur goût du double et du travestissement (Martial Canterel / Rrose Sélavy), du secret et des énigmes.

« Son esprit est fasciné par les dédoublements sous toutes leurs formes, qu’il s’agisse des imitateurs, des sosies, des homonymes, des déguisements ou des antipodes. » (81)

L’un et l’autre, subjugués par les arts mécanomorphes — machines célibataires, à peindre, à composer ou à lire, mécaniques délirantes, constructions ironiques, machineries sophistiquées —, furent des bricoleurs géniaux ou des ingénieurs amateurs, au choix : Raymond Roussel fait breveter en 1922 un système d’isolation de son invention, « utilisant le vide à la non-perdition de la chaleur pour tout ce qui concerne l’habitation et la locomotion », allant jusqu’à faire édifier un cabanon sous un hangar au fond de sa propriété de Neuilly pour y expérimenter son procédé thermodynamique ; Duchamp, lui, présente ses Rotoreliefs — des disques colorés à poser sur un phonographe pour obtenir un effet hypnotique — sur un stand qu’il a pris lors du Concours Lépine 1935, avec comme résultat un total flop commercial — « Erreur cent pour cent. Au moins c’est net », commenta Marcel à l’issue du Salon.

Quant aux voyageurs, peut-on comparer la circumnavigation — « à bord de paquebots et de wagons-lits de luxe », 227 —, le tour du monde (Bombay, Colombo, Australie, Tasmanie, Nouvelle Zélande...), entrepris par R.R., qui, dans l’admiration de Loti, s’est fixé pour but Tahiti (accosté en octobre 1920), point le plus distant du reste de l’humanité, au milieu de nulle part (retour par l’Asie, Chine, Japon, puis l’Amérique.…), avec les voyages pendulaires de Marcel Duchamp, « travailleur transfrontalier » (239), d’abord maritimes — « dix-neuf traversées de l’océan dans un sens ou dans l’autre entre 1915 et 1955 » — puis aériens, vingt et une traversées transatlantiques supplémentaires à partir de 1958 jusqu’à sa mort, « soit un aller-retour par an très précisément » ?

Roussel comme Duchamp, dont les créations, à première vue absurdes ou incompréhensibles, sont cryptées, ont laissé tous deux des œuvres délibérément posthumes, à publier ou à dévoiler expressément après leur mort : c’est Comment j’ai écrit certains de mes livres (Librairie Alphonse Lemerre, 1935) et Étant donnés : 1° la chute d’eau, 2° le gaz d’éclairage (Philadelphia Museum of Art, 1969), puis son Manual of Instructions..., modes d’assemblage livré avec effet retard.

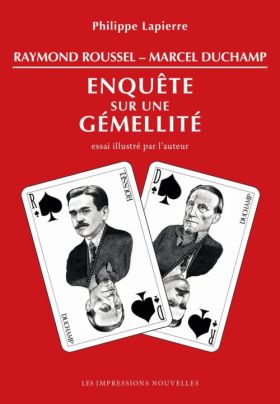

Avec « 158 illustrations originales à l’encre, dans une forme qui se veut un hommage aux gravures des éditions du XIXe siècle finissant » enrichissant ce quasi-album — lesquelles convoquent aussi les codes des catalogues de la Manufacture française des armes et cycles de Saint-Étienne et l’esthétique des 59 dessins d’Henri-Achille Zo destinés à augmenter les N.I.A., réalisés « à l’aveugle », sur commande et par l’intermédiaire d’une agence —, c’est un clair exercice d’admiration auquel se livre ici Philippe Lapierre : son essai graphique consacré à ces « dilettantes professionnels » devrait convaincre tous ceux qui se sentent peu ou prou aimantés par l’œuvre de l’un et/ou de l’autre — et c’est un sillage ouvert notamment devant les littératures dites « à contraintes » et l’art « conceptuel » —, ce qui fait bien du monde.