Pierre Guyotat. La Parole visible (coll.) par Jacques Barbaut

- Partager sur :

- Partager sur Facebook

- Épingler sur Pinterest

« Écrire, faire de l’art est un succédané de ce que j’aurais voulu être, de ce que tout petit catholique a envie de devenir, c’est-à-dire un saint. Écrire, faire de l’art, c’est une dérivation. La chose la plus désirée, c’est la sainteté. La sainteté est la chose qui rend l’être humain absolument désarmé et abandonné. On pense à tort que la sainteté rassemble l’individu, rassemble tous les éléments de l’individu, c’est faux. La sainteté, c’est le don, c’est le don de soi. Et quand on se donne, on se donne à beaucoup et on ne s’appartient plus, on ne sait plus qui on est. Peut-être que justement la figure du putain est une figure de saint, en quelque sorte, qu’on donne à tout le monde. Ce que je souhaiterais, c’est ce qui me fait le plus peur, à savoir être complètement désarmé, complètement dégagé de toute prudence. […] Je ne suis pas forcément croyant, je ne sais pas. Quand je parle de la sainteté, c’est d’une sainteté laïque, une sainteté de tout. Pour moi, c’est la figure idéale. » (Pierre Guyotat, août 2010, entretien inédit avec Hans Ulrich Obrist, p. 21)

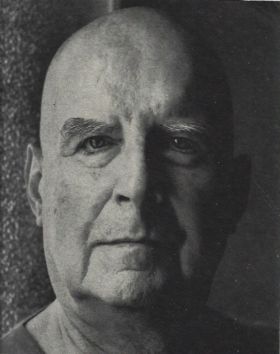

Sous une couverture muette — une photographie à fond perdu en noir et blanc représentant son visage hiératique, regard droit dans les yeux —, Pierre Guyotat. La Parole visible, « livre d’artiste » conçu et mis en page par Patrick Bouchain, architecte, ami précieux et accompagnateur de P.G., constitue aussi le catalogue édité à l’occasion d’une double exposition : au Musée national d’art moderne (centre Pompidou, octobre 2024-mars 2025), qui présente la donation Régis Guyotat faite à la bibliothèque Kandinsky, constituée de centaines de dessins réalisés par Pierre Guyotat, et à la Cité internationale de la langue française (château de Villers-Cotterêts, novembre 2024-janvier 2025), qui accueillit les captations vidéo et sonores des Leçons sur la langue française, prononcées à l’université Paris-VIII Saint-Denis de 2001 à 2004 — puis publiées par Léo Scheer en 2011 (682 pages).

Puisque, à partir de 2015, Pierre Guyotat fit un retour au dessin, régulier, qu’il « pratique matinalement avec jubilation », cette ultime et intense activité graphique aboutit à quelque cinq cent cinquante œuvres, la majorité sur papier, le restant sur calque. La Parole visible s’organise autour de ces dessins, reproduits sur quarante-deux pages centrales en couleurs : nombreux sexes en érection avec glands rosés ou rouge vif qui semblent trouer les pages, illuminer les blancs, et lèvres rutilantes, masturbation et exhibition, scènes orgiaques, coïts et enculages, présence des animaux menaçants, chiens ou loups, serpents, rats, oiseaux de malheur ; une « œuvre dessinée, ironique et turgescente », Bernard Blistène (p. 161), dessins idiots (« pure idiotie dans le sens d’Idiotie », Tiphaine Samoyault, 131) qui évoquent un stade élaboré de certains graffitis de pissotières.

« Nous y voyons surtout le désir de sanctuariser la figure centrale, parabolique, qui parcourt son œuvre, le bordel, son théâtre de prédilection, lieu impitoyable, mais aussi où l’on s’épanche et espère encore de la vie.

Dans cette grande parade sexuelle, infernale, indifférente à son obscénité, qui se rit du Jugement dernier, est entraînée — est-ce la raison pour laquelle les têtes, les hauts de corps ne sont pas figurés ou sont parfois raturés ? — une sous-humanité de réprouvés, d’exploités, d’esclavagisés, d’où émerge parfois un être d’une fulgurante beauté », écrit Régis Guyotat, son frère et légataire, dans une introduction, « Le pouvoir de la main » (p. 13).

Cet ouvrage choral recueille les textes (dont une dizaine en anglais) de quarante-six contributeurs amis — témoignages, rencontres, souvenirs, analyses, impressions de lecture : Colette Fellous, Miquel Barceló, Jean Frémon, Jean-Michel Rabaté, Ariana Reines, Pierre Chopinaud, Jacques Henric…

Ainsi, remarquant que dans ses Leçons sur la langue française Guyotat utilise régulièrement le terme de « vitrail » pour « désigner et même pour définir la forme ou le statut des textes dont il parle », Michaël Ferrier propose un portrait de l’artiste en « maître verrier » : « Lire l’œuvre de Guyotat à la lumière de cette image, c’est peut-être aussi comprendre enfin le but de son art lui-même : tout comme un vitrail, capter la lumière du monde, son énergie, sa douceur comme sa violence, et la transformer en une prose resplendissante, tour à tour tendre comme le miel, âcre ou exacerbée. » (115)

Ajoutez deux fois trois photos en couleurs présentées sur double page en ouverture et en clôture du volume présentant le lieu de travail et de vie de l’artiste : un canapé occupé par les dossiers et les livres, les photos, un portrait de Pierre Boulez, les cartes postales (Dürer, Balzac, Azzedine Alaïa, un éléphant des Indes...), les rouleaux de papier, cadeau ou cristal, les cartes routières et les guides de voyage, la chétive plante verte, la table de travail, les lampes de bureau, l’ordinateur, le pot à crayons, la montre Swatch, etc. : autant de reliques profanes d’un auteur en voie de sacralisation…

« Je me souviens d’un soir de janvier 2000, le 5, il me semble, où Pierre Guyotat a rouvert le centre Pompidou avec une lecture chamanique de Progénitures. Obscurité complète : seule, éclaboussée d’un halo de lumière, sa tête, comme celle d’un saint, détachée de son corps, servie sur un plateau. Une heure plus tard, à l’instant où s’achève la lecture, léger mouvement du cou par lequel il prend soin de décaler sa tête hors de la lumière. Ainsi va le sacré. Parole éteinte, sans voix, Guyotat regagne les ténèbres : n’existant plus, il vit. » Yannick Haenel (61)