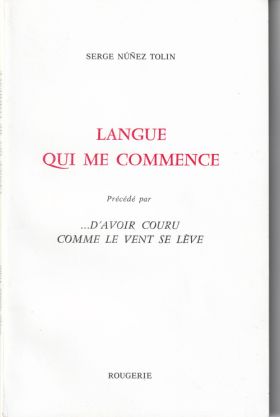

Serge Nunez Tolin, Langue qui me commence par Marc Wetzel

- Partager sur :

- Partager sur Facebook

- Épingler sur Pinterest

D'abord, la divine surprise d'un poète contemporain ... se sentant bien dans son être de parole (et même bien dans son être tout court). Et qui retrace comment, par sobres notations d'un véritable récit de croissance ! D'abord, il a, purement et simplement, le devenir heureux. Il aime le temps ("Tout commence, tout ne cesse de commencer. On va parmi les commencements jusqu'à la fin", p.9): la mémoire de sa vie est sereine et bien rythmée, car elle lui semble s'auto-renouveler, comme elle le doit, comme fait le temps même. La mémoire en fille naturelle (et fille unique ?) du temps, l'une et l'autre - dit le titre de la première partie - "ayant couru" pareil, "comme le vent se lève".

Ensuite (ses livres précédents le montraient), et avec le même naturel, c'est un homme qui respecte l'espace - qui sait où s'établir pour ni brusquer ni ignorer les choses. Qui s'assoit à leur table. Qui sait leur besoin les unes des autres, leur logique d'entre-espacement. Par exemple, en deuxième page, la corde tendue, les draps, le vent, la lumière ... ont, dehors, leurs mutuels distances, directions, reliefs, ombres, d'emblée devinés, ménagés quand il s'en approche - et c'est ainsi que le sentiment (ici, de fragilité à préserver dans son origine et ses moyens) peut naître : "Je marche entre le linge qui sèche. C'est de là qu'on vient, je demande qu'on prenne pitié de la blancheur" (p.10). Respectant l'espace, il a l'attention juste, et l'émotion vient monter la garde dans le créneau qu'on a su lui découper.

Enfin, il comprend la matière. Il devine la joie de son opacité même, comme s'il était témoin d'un tout-venant des choses qui est content de pouvoir (et même de devoir) s'organiser. Il accepte, et encourage même, les matériaux indigènes de l'atelier du monde. Il est bon public de la vie des choses : en elles, entre-abondance de lumière, et des "ferveurs accourant de toutes parts" (p.13). Tout ce qui prétend dominer la matière lui paraît donc mentir ("Nulle part, il n'y a de trou par où voir d'en haut ce que nous sommes", disait "La vie où vivre", un beau recueil de 2017). Et si la matière vient sur nous trop vite, en avalanche, la parole est une autre matière (mentale, articulée en nous et entre nous) faite pour parer à la première, lui commander à condition d'abord de lui obéir. "Avoir devant soi un nom pour ce qui nous renverse" disait ce même livre alors. Tout est alors heureux : l'invocation, l'exorcisme, la confidence, le conseil, l'étreinte même, car les diverses vitesses de notre adresse aux choses se règlent en nous : la parole n'est pas un infaillible paratonnerre, certes, mais ce qui fait des mots "une foudre lente", voilà, disait une autre œuvre, ce qu'est l'éclair en partie et à loisir réglable (retardable, démultipliable, irriguable autrement) du sens. Sens qui, sinon "invente l'heure qu'il est", en tout cas change, de l'intérieur, et sans violence, l'agenda même du monde. Page 11 : "J'appelle invention de l'amour cette part qu'il ajoute au réel" : la bonté est constructive, ou n'est pas. Elle avance pour accompagner le monde, et nuancer son accord avec lui-même. Qu'est-ce que la bonté ? Une avancée juste dans les besoins mêmes du monde, où la parole fournit, respectueusement, la douceur qui lui manquerait. Reste à savoir où ce poète a appris ainsi à avancer à la vitesse même de réalisation du réel. La scène fondatrice est d'enfance : sur des plages de Mer du Nord, dans le vent sur les jambes, entre sol de sable et horizon de brume, soudain, il a vu juste, il a su juste, éprouvant ensemble ce que la parole sait du vent, et ce que le vent fait des paroles. "Un jour neuf. C'est le vent qui me l'apporte. J'aime le vent fort du bord de mer, le grand air poussé par les marées. Il y a tant de mots auxquels je ne peux croire, le vent les emporte". Voilà l'hygiène cosmique, la pédagogie directe des éléments : un vent bien compris fait le ménage, en grand et bénévole balayeur des balivernes. Joie juste des bourrasques littorales : inutile de s'époumonner en elles, comprend l'enfant, il faut, non parler dans le vent et courir en nous, mais avancer dans le vent (mais sur le "grand sol" de sable, "posé à plat" lui, sans vagues ni marées) et faire se lever en nous la parole. Il l'a éprouvé là : "Il y a quelque chose devant qui vient d'hier, qui va comme le vent se lève et c'est pourquoi je marche sans m'arrêter" (p.15). Ce "quelque chose devant qui vient d'hier", c'est le secret de sa parole contenu, dit la deuxième partie du livre, dans le silence de son père.

Le père, mutique, fut bon et responsable (car il savait que "tous les jours de l'enfance retombent sur l'homme fait"), mais il ne disait rien : haler son fils à bras de mots (comme son fils poète fera, lui, pour nous !), il n'a pas pu. A fortiori, "avoir dans la langue les mots qui rapprochent de ce qu'ils disent" (p.33), pas pour lui non plus. C'est que le père, tout jeune réfugié espagnol accueilli en Belgique entre 36 et 39, revenu chaotiquement dans l'Espagne désormais franquiste, l'ayant à nouveau fuie pour le Nord, connut à peine son propre père, communiste, analphabète, mort tôt, loin de lui, dans les geôles. Le père ne s'était donc pas tu tout seul : secret de famille que cette misérable mort du grand-père, de l'errance entre deux langues (espagnol et français) et deux pays du père, avec son étrange fidélité au silence forcé du sien. L'auteur l'écrit : lui, "mots après mots", il "remontait le silence" du père. "En marchant", il "en remontait le courant". Et cette marche est celle de l'œuvre poétique, qui a, non continué une parole (absente), mais a fixé par elle-même une "langue" capable de "commencer" l'auteur. Nunez Tolin, résolument humble, mais humblement résolu, ne dit pas "mon œuvre", il dit "langue qui me commence". Bien sûr, aucun père ne peut nous avoir dit "Commence ta langue", et, moins encore "trouve la langue qui te commence", mais il peut avoir confiance en la capacité du fils de se donner "une langue à soi", puis se réjouir d'une joie à lui pourtant étrangère, la joie tutrice d'une langue neuve. Car c'est cette inexplicable, mais explicative, joie qui anime et structure le recueil.

"Un enfant au bord de l'eau riait dans le vent. Sous les culottes courtes, la peau à découvert piquetée par le sable lancé par rafales.

Un instant des plus minces. C'était partout le paysage, et l'enfant pour cet horizon.

Partout, la joie de vivre" (p.63)

Joie qui, chacun le sent, est à la fois ouverture ("partout le paysage") et bondissement ("enfant pour cet horizon"), joie d'un porteur de langue inauguré en retour par elle, - car cette langue aura pu susciter devant elle du vivable ! - qui, pour cela, a su "faire confiance au vide", bâtir "un ponton sur le silence", entendre les mots qui n'avaient pu être dits (p.46). La joie, bien sûr, ne peut pas tout : le "nœud" qu'on est, dit ce superbe et lucide auteur, se fait et défait le plus banalement et souvent selon lui, non selon nous. La "paix" même doit changer au gré des guerres qu'on se mène. Et "la question de vivre n'en finit jamais", puisque l'animal pensant étant constamment devant toute sa vie, il "reste toujours assez" de cette question "pour devoir tout reprendre". Mais dépend toujours de nous de "rester enfin dans la quiétude de ce qu'on n'atteindra pas". Et, faisant le présent qu'on dit, on découvre celui qu'on est (p.43) ! Enfin, merveille de l'amour, la langue qui commence l'un peut continuer l'autre : célébration, en fin de livre (p.65), de l'aimée ! Contagiosité heureuse de l'inaugural !

"La présence vive de ce qui abonde entre nous.

La tendresse charnue du consentement.

Quand parmi les mots, il n'y a plus que ton nom"