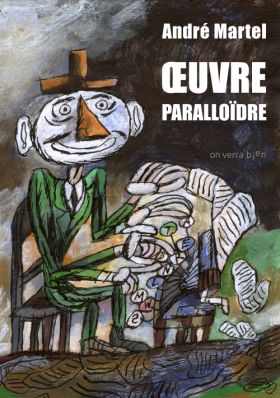

André Martel, ŒUVRE paralloïdre par Alain Frontier

- Partager sur :

- Partager sur Facebook

- Épingler sur Pinterest

Plus jamais dans le troudoubli

André Martel est né à 56 ans. Je vous jure que c’est vrai. Même qu’auparavant, il n’avait pas encore trouvé sa langue. Trouvé, je veux dire inventé, inventé de A à Z, et combien follement inventé ! N’avez qu’à ouïr :

« Par le paralloïdre des çorfes,

Bralançant les rétricences des tamériaux,

Les cimentectes ont babellisé les lapincages,

Les génieurs ont travelardé les honts, septlieubotté les valles, herculaugié les vafles ;

Les caméniciens ont gancémané des chimanes à transfonter les tras, à subondir les mars, à picarifier les nieux.

Moi, j’ai fabré un dynoèmes,

Avec une blange

Et un yoncrai… » (Le poéteupôte, 1951)

> Ce n’était là qu’un début. Désormais la langue paralloïdre remplacera notre légateux, et les livres écrits en cette langue se succéderont : La Djingine du Théophélès, Gorgomar, Le Mirivis des Narurgies, La Cantode du Lobélisque — « Salutoi ! / Longobo Lobélisque / De la Concorderie ! / Quantou zadmire Élyse, / Toa, tutenfous : / Tu gestes !... »

>

> Quand il écrivit son premier poème en paralloïdre, André Martel (1893-1976) vivait à Toulon : instituteur en retraite et Secrétaire de séance de l’Académie du Var. Dès sa langue trouvée, je veux dire sa vraie langue, il plaqua tout et s’enfuit à Paris. On sait qu’il y fut d’abord accueilli par Jean Dubuffet (le célèbre créateur de « l’art brut ») et le Collège de 'Pataphysique, puis par Didier Pascal-Lejeune, le créateur et animateur de la prestigieuse revue Cheval d’attaque (née, rappelons-le, au lendemain de Mai 68).

>

> Inventer de nouveaux mots, on appelle ça faire des néologismes. Le terme ne suffirait pas à définir la langue d’André Martel, parce que tous ses mots, non quelques-uns, sont des mots inventés. Le miracle est que cette langue proprement inouïe devient vite pour son lecteur, ou son auditeur, une langue parfaitement audible et lisible, et mille fois plus expressive que la langue commune. Explication : les éléments qui composent chacun de ses mots (radicaux, désinences et affixes divers) sont tous tirés de la langue française, mais organisés autrement et de façon inattendue. Alors, miraculeusement, chaque mot peut se charger des reflets divers de tout un paysage — à l’instar de la série des bloconymes marins qu’énumère un des poèmes du Mirivis : « maradanse / marachance / maréloigne / marempoigne / lunamar / solémar / stellamar… »

>

> Voilà pas mal d’années qu’André Martel nous a quittés. Certes son nom n’a pas été oublié (une voix pareille ne s’oublie pas) mais la plupart de ses textes sont devenus quasiment introuvables.

>

> C’est alors qu’intervient Brice Liaud. Étant né en 1997 (voir dans Sitaudis la liste de ses interventions), il n’a pu rencontrer en vrai le Martelandre, mais étant tombé sur son nom, m’a-t-il raconté, dans une liste de références littéraires lors de ses études aux Beaux-Arts de Saint-Étienne, il a découvert l’homme au bout d’une longue et méthodique enquête (qui le fit passer de Queneau à l’ouvrage d’André Blavier sur les Fous littéraires et au Collège de ‘Pataphysique (dont il est un auditeur réel)), il a, de l’œuvre paralloïdre, tout lu, tout rassemblé, tout publié en un seul gros volume de 426 pages. Un travail de pro — avec préface, notes critiques, biblios. Un énorme travail. Superbe. Merci Brice, tu es notre ami ! Grâce à toi, notre potami le Martelandre n’est pas près de sombrer dans le troudoubli.