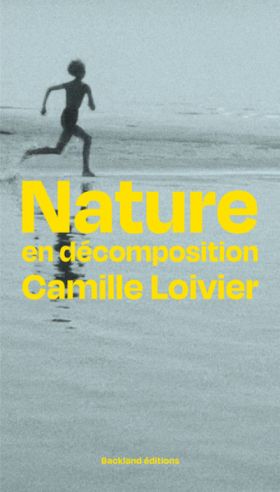

Camille Loivier, Nature en décomposition par Lydie Cavelier

- Partager sur :

- Partager sur Facebook

- Épingler sur Pinterest

Le recueil de Camille Loivier nous plonge dans une nature qui n’a pas l’apparente simplicité d’un environnement, mais qui suppose un ensemble relationnel dynamique et profondément versatile, un milieu où l’intervalle est une déhiscence enveloppante, où l’interstice enserre au cœur même de ce qui est voué au délabrement. En témoigne la construction des cycles du livre, chacune des parties étant entaillée, et comme insufflée par une page vierge. Traiter de la nature, de sa décomposition, consiste à « prévoir l’effondrement du futur » (p. 15), à « voir ce qu’il en retourne » (p. 26), afin de reconstituer avec elle un corps composite.

Être de « corps détaché entre les branches » de l’arbre, « emmêlée au désordre de leur relations », s’est, à travers l’oubli, incorporer le cycle mort / vie : « décomposée avec l’humus / j’en soustrais un peu de chaleur humaine » (p. 39), ou bien encore : « tout est sec dans le bois coupé / – oublier cette mort – / le bois est chaud » (p. 43).

De fait, symboliquement, les sept cycles emmêlent les éléments avec les matières (pierre, bois, eau, terre, nuit, feu et air), selon diverses manières d’affleurement, de caresse, d’intégration ou de parturition. En somme, la vitalité est, de nature, sans dedans ni dehors : durant la nuit, « le flux du sang a fait le tour du corps / quand au matin on renaît », alors par contraste, la clarté aurorale vient répondre du même trouble intérieur que celui suscité par la chevêche : « (où est-elle dans mon corps la lumière) » (p. 90) ? En l’occurrence, comme souvent, les parenthèses exhibent d’étranges circularités de nature

Par ailleurs, ce sont les échos qui font penser au ruban de Moebius dont le côté intérieur reverse à l’extérieur. Il s’agit ainsi, avec le « mur » qui « clôt — / [de] mettre sa main sur son ventre / là où il s’arrondit » (p. 14) et, dans ce corps mêlé de la poétesse et des pierres, de se relier (le cadratin en est un signe), avant de transpercer l’« infranchissable » barrière, d’investir « l’intérieur », de s’y « enfanter » grâce à un « éboulement » de « pierres naissantes », et finalement, d’enceindre le « dehors » des autres formes de vies, végétales et animales. À moins que, dans un geste inverse, pénétrer la fissure de la paroi (non guillevicienne) ne permette de se lover avec le « lézard » et « l’ourse » dans l’antre où leurs rêves et nos rêves se traversent pour « vivre ».

Comme le mur, l’obscurité est un corps conducteur, corps composite de vies nouées par la « peur ». Dans l’aura de la rotondité lunaire, les corps de « brumes » et de « bêtes » rôdent. Alors, entre tirets, par le biais du chiasme, l’intimité poétique s’insère et creuse la voie transverse d’une intimité interrègne où « – traverse l’ombre derrière le rêve traverse l’ombre – » (p. 91).

Le corps à corps n’est donc pas seulement d’ordre organique, ses propriétés s’apparentent à une physique de la réversibilité opérant selon un complexe processus de perdition, de dégradation et de nymphose : « la roue du temps / tourne dans un sens et puis dans l’autre » (p. 66), elle rembobine la vie, à l’envers comme à l’endroit, de façon à sonder l’interstice, à « revenir à la fente / une sorte d’enfance » (p. 46).

En somme, c'est dans la décomposition des choses de nature que s’éprouvent les liens vitalistes. La question primordiale, « de quoi suis-je inséparable » (p. 72) ne fait sens que parce qu’« – on nous ronge de l’intérieur – » (p. 77). L’approfondissement poétique des failles est nécessaire pour se retrouver « dedans / à l’intersection des choses / dans leur intime conviction » (p. 108).