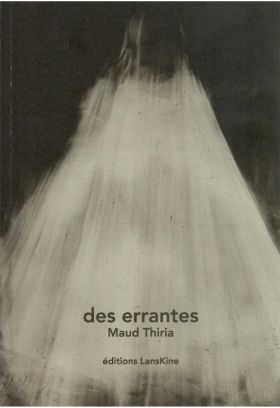

des errantes de Maud Thiria par Yves Boudier

- Partager sur :

- Partager sur Facebook

- Épingler sur Pinterest

Quel est ce « non-milieu » où elles ont atterri, (…) innommées prises dans la perte de leurs repères mémoriels et géographiques, sinon une galaxie dont chaque personne résidente est un corps céleste en voie de s’éteindre, autour duquel gravite au quotidien pour chacun de ses gestes, une maigre foule de visiteurs, de proches, d’aidants, de soignants, de médecins, de kinés, d’amis, de voisins, de silhouettes errantes dont les pas martèlent le sol, dont les pans de blouses ou de robes de chambre balaient les linos ou les parquets javellisés. Dans les couloirs, le son éternel des téléviseurs, des appels murmurés, des chutes d’objets, des grincements de lits réglables, des fauteuils roulants aux pneus crissant sur les bordures de protection, des cannes aux embouts caoutchouc, des déambulateurs et partout, surtout, l’odeur. L’odeur entre la cantine et la pharmacie, l’urine et l’eau de Cologne, le désinfectant et l’encens froid de la salle où la messe télévisée s’est tenue. Une faible galaxie, solitaire et les mains tendues aux doigts recroquevillés sur l’absence de toucher, d’étreintes partagées dans le froissement des rencontres passées. Fragiles et cassantes comme les pétales flétris des iris pourtant si beaux, au seuil du poudroiement que ne connaîtront pas les pierres errantes revenues, elles, du triomphe de la disparition, pour une éternelle éternité abolissant toute retraite en déshérence.

Mais que faire avec cela ? Comment le poème peut-il escorter la vie qui s’acharne et qui retient, qui repousse la pierre narguant le désir de survivre ? En dessinant un territoire d’accueil, les poèmes des errantes sont là, au pli premier / toute une vie à déplier […] ça pèse une tonne se rappeler. Et à l’image de ces roches que les entrailles de la terre et des glaciers livrent à nos regards médusés, blocs erratiques ainsi nommés pierres errantes, multiples étonnants du célèbre « calme bloc ici bas chu d’un désastre obscur »*, dont l’homophonique [dez astr] intrigue, les poèmes de Maud Thiria sont porteurs de vies en mémoire, témoins sensibles de souvenirs quasi séculaires car chacune de ces voix, chacun de ces vers s’inscrivent dans une généalogie qui déborde la seule présence d’une existence dans son temps mesuré comme toute pierre errante striée par d’incalculables strates temporelles. Ces poèmes interpellent, comment as-tu atterri là / dans un non-monde […] tu attends une réponse / mais de qui / de qui est la question aussi / anonyme autant que toi-même.

Ainsi, au cœur de cette brutale mais attentive métaphore géo-généalogique, le pronom tu palpite-t-il, pronom dit personnel dont l’usage singulier interroge. Ni interpellation, ni accroche familière, ni distance en écho à un je absent, ces tu jouent eux aussi sur une homophonie subtile, à la fois tendresse du lien de parole et anticipation douloureuse sur la voix qui se taira, qui s’est tu(e), livrant son lot de larmes et de délivrances par les regards échangés, on ne te la fait pas / tu sais lire dans les plis / les lignes endormies / contes de fée écornés / reliure cédée pliure écrasée / ta vie. Ce dépassement du seul rôle déictique du pronom en montre la discrète puissance, l’humilité insistante de la réciprocité des douleurs entre le poème et chaque personne résidente. Et c’est de la sorte que la dignité des sujets ombres d’être dépasse l’anonymat du on, ravageur d’identité et inondant d’un mépris déguisé en fausse bienveillance, pronom de l’informe / on / a bien mangé / a bien été aux toilettes / a bien bu / a bien pris ses médicaments / on a bien tu as mal / […] tu ne serais plus que ça / le ventre du on incarné ?

Le vers est court, presque cinglant mais aimant à la fois, dans sa rigueur bienveillante. Son économie volontaire, sa brièveté témoignent de l’essoufflement de la parole, du murmure et de ses répétitions, mais aussi de l’extrême attention portée là où ça dévisse en toi. Comment interpeller l’être dont la seule affirmation identitaire est de dire « mon nom est n’importe » ? Celle ou celui qui désavoue le fait d’être une personne pour n’être personne. Une amphibologie terrible, qui efface le sujet de sa présence, le réduisant à un corps souffrant indigne de solliciter un simple échange d’humanité ordinaire. Quand tout ramène à la douleur, réelle ou présumée, que reste-t-il du pouvoir des mots échangés ? : dis-tu / et c’est encore trop beau tes mots pour dire le peu / le plus et le lit vide / le rien et ce qui rôde autour.

Alors le tu reprend la parole et épelle les bonheurs anciens qui deviennent les bonheurs du jour, toi voyante d’un monde disparu / toi orfèvre d’un chant perdu, instants immémoriaux auxquels on se rattache, on s’accroche comme le noyer à sa planche de salut, l’égaré à sa seule solitude, en miroir de la poésie errante ritournelle / des mots et des corps / où redresser la langue / où réchauffer les os froids.

* Tombeau d’Edgar Poe, Mallarmé, 1876-77.