Le jour où j’ai été mangée d’Irène Schwartz par François Huglo

- Partager sur :

- Partager sur Facebook

- Épingler sur Pinterest

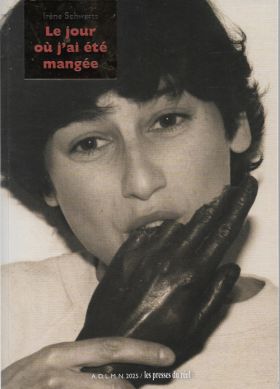

« Comme une fête païenne », écrit Jean-François Bory dans sa préface : « Irène Schwartz avait fait mouler son corps en chocolat et le donnait à manger, ce jour-là, sur le parvis du Musée d’Art Moderne. Performance avant la mode des performances ». C’était en 1980. Plus de 40 ans après, les actes de l’acte —leur journal sur le modèle prestigieux de ceux de Gertrude Stein, Anaïs Nin, André Gide, et Colette— réaffirment, écrit en postface Jérôme Duwa, un « désir d’art témoignant d’une expérience ambigüe entre la vie et la mort, entre l’inexprimé et l’inarticulable, entre le sérieux et le dérisoire ».

La « fête païenne » n’est pas une messe, même noire comme le chocolat (vénézuélien) et comme le patronyme d’Irène (noir en allemand). Elle ne dit pas « ceci est mon corps », mais presque : « ma statue, c’est moi, ma personne, ma production (…) venue du profond de moi-même, un morceau de moi-même, dix ans de ma vie ». Elle ne dit pas « prenez et mangez en tous » mais « approchez-vous, regardez et touchez », avant de rompre l’ « objet » en morceaux et de souhaiter « un bon appétit ». Duwa apparente plutôt le don au potlatch selon Marcel Mauss. Jacques Donguy, qui se souvient du corps de Maria Martins moulé par Marcel Duchamp dans Étant donnés (Duchamp, deux fois peintre de Broyeuse de chocolat, en 1913 et en 1914), évoque « le contexte de l’art corporel de Michel Journiac (le boudin réalisé avec son propre sang qu’il fait manger aux spectateurs de la Messe) », cérémonial qui a « terrifié » Arthur Hubschmit. Celui-ci ajoute : « Je ne me souviens pas avoir vu quelqu’un en manger », et préfère voir, dans un « cercueil transparent comme ceux de Lénine ou Mao », une « jolie fille toute nue, entièrement en chocolat », que l’on peut croquer quand Irène casse « sa statue avec son marteau de fée ».

La châsse de la statue noire dont l’un des noms sera « Blanche Neige », et le marteau de fée, nous orientent vers les contes de l’enfance, qui jouent sur le fantasme d’anthropophagie comme les chansons « Il était un petit navire » et, plus près de nous, « La femme chocolat » d’Olivia Ruiz, et sur l’ambigüité du sucre, « tentation » et « piège » dira Irène : maison de pain d’épice aux fenêtres de sucre de la sorcière anthropophage dans Hansel et Gretel, équivalent de l’ogre du Petit Poucet. Le couvercle vitré de la châsse, « en bois doré à la feuille », nous dirige aussi vers le mythe égyptien. Irène est allée au Louvre pour « voir comment sont emballées les momies ». Quand Jean-Pierre Maury, mouleur mortuaire, a pris l’empreinte de son corps, elle a éprouvé « la grande solitude des murés vivants ». Des momifiés vivants, comme dans Les cigares du pharaon ? Et s’il s’agissait d’une nymphose, suivie d’une éclosion ? « En ce moment je suis un papillon », écrit Irène. Et « Bien souvent quand l’œuvre parvient aux autres, elle est morte pour l’auteur ». La « mise en scène de l’action » est celle d’une métamorphose : « je défais la couche dorée (…), une personne chargée de la lumière doit l’éteindre », puis la « rallumer exclusivement sur la table de la statue ». Jérôme Duwa parle d’une « effraction au pays des morts, au royaume d’Osiris, ou mieux » d’un « voyage d’Orphée aux Enfers ».

Rien de funèbre, cependant : le cérémonial n’est qu’un jeu, une « fête ». Irène Schwartz cite Gilbert Lascault : « Dès qu’il y a de l’humour dans l’art, l’artiste devient inclassable ». Elle l’est donc. Arthur Hubschmit parle d’ « irrespect ludique », de « mélange peu sérieux » des « livres pour enfants, de la poésie et de l’avant-garde », après avoir « commencé aux Arts Décos un travail ironico-artistique sur le journal Le Monde », où elle « jouait avec ce symbole du patriarcat comme la petite fille rêvait sans doute de le faire quand son papa lisait le journal », qu’il « ne fallait pas froisser ».

Petite ou grande, Irène a « toujours aimé la cuisine » et son livre nous donne la « recette » d’un « plat dont l’idée s’est soudain abattue sur elle » pendant qu’elle prenait son petit déjeuner. Quand elle casse la statue et distribue les morceaux, elle se dit que ce plat est « réussi ». Le livre de cuisine, dont l’unique recette exige une longue patience, une attention exigeante à chaque détail, est aussi un livre d’images, riche en photos et en croquis, et un livre de mots, bien qu’Irène affirme « Mon expression est l’action, non le mot, ni avant, ni après ». Et : « Si j’explique Le Monde ou la statue, je ne les fais pas ». Mais des citations de H.F. Peters, Gilbert Lascault (sur « l’exclusion des sens réputés inférieurs » : tact, odorat et goût), Raymond Jean (sur le « slip féminin dit comestible » lancé par une firme américaine), Michel Dufrenne (Merleau-Ponty et « la chair du monde »), Brillat Savarin, Frédéric Lange (« Manger veut dire apprendre le monde dans lequel on vit » et « se l’approprier »), Salvador Dali (s’il n’y a plus de modèle, « c’est le peintre qui l’a mangé »), accompagnent l’action, et le journal est aussi celui des lectures. Jérôme Duwa compare Irène Schwartz « maîtresse de cérémonie-spectatrice » à l’ « historienne » des 120 Journées de Sodome de Sade. Dès 1973-1974, Irène Schwartz disait vouloir « comprendre assimiler, se nourrir d’un texte (cf Barthes Le plaisir du texte) ». Quand elle dit « se livrer », Jérôme Duwa entend « livre ». Tel celui-ci, « objet » lui aussi, « transitionnel » ajouterait Winnicot, et double, comme « la statue, ma copine ». À déguster.